Durante mucho tiempo el Domingo de Ramos fue para mí un día feliz lleno de estrenos, palmas y sol. Subía, ancho y resbálón, pisando con aplomo y sin topar mis zapatos de charol negro. Estrenaba un pantaloncito corto a cuadritos grises. Casi todos los niños llevaban pantalón corto nuevo y camisa blanca o a cuadros grandes. Yo, con los zapatos de charol, llevaba calcetines blancos. Dos manchitas oscuras empezaban a marcar los tobillos. Sufriendo los consabidos empellones de mi madre, zafia en estos asuntos, llegaba topado y desportillado a enfilarme con todos los demás niños topados y desportillados.

En las calles principales de mi ciudad, bajo el bordillo, veíamos inquietos, grises, blancos, llenos de reflejos y lavanda, pasar señoritas trenzadas con sus hermanitos domesticados batiendo palmas en honor de multitudes y de un Dios humilde montado en una borriquita. Cerraba la procesión algún mostrenco con el rostro varicoso y los belfos colgantes y bestiales. Algún oligofrénico risueño por sentirse querido y admirado, y el adolescente mongólico y panzón vestido con pantalones grises y americana beis, con el pelo cortado a tazón, serio y protagonista, colgado del brazo paterno.

Los bobos de mi ciudad tenían predilecciones distintas, preferían distintas fiestas y, aún en Semana Santa, distintas procesiones. Pero cada uno de ellos era fiel y puntual a la conmemoración escogida. Cada año, de loquerías, barrios inhóspitos, habitaciones interiores, por encima de los pudores, de los recatos y de las tribulaciones paternas, llegaban en oleadas los tontos en su día precediendo y clausurando las procesiones. Dios venía para todos.

Posiblemente al que más admiraban los tontos, al que más seguían, de quien más se reían era del barandales. El barandales, malva y capeado, tocado con negro crespón, macizo y especialista en su oficio anunciaba con insistencia cerril pero estudiada, a toques de campana, el desfile procesional.

Era un heraldo de manos vigorosas, abiertas cada año por las mismas grietas que el año anterior. Por eso el barandales era vitalicio. El barandales solía ser un anodino obrero municipal que vivía en la periferia.

Siguiendo al barandales desfilaba la orquesta. Primero eran los soldados de la Cruz Roja dando unos redobles y unos golpetazos en el tambor que a los niños nos retumbaban en el estómago, nos ponían la carne de gallina y nos hacían sentirles admiración. Sentíamos una extraña mezcla de gusto y temor ante aquellas detonaciones vigorosas y armoniosas. Luego desfilaba una banda municipal, metafóricamente capeados y músicos de toda la vida, al decir de mi madre. También eran señores grises y, muchos, funcionarios enchufados del Movimiento que por una vez al año se sentían imprescindibles, libres y hombres. Sus caras tenían la mímica relajada, casi desganada, del que sabe lo que hace y que lo que hace vale. Además, por fin, no se sentían pagados. Por tanto no estaban comprados. Todos, pulcros y azulmarinos, saliendo de sus clarinetes las partituras garabateadas con signos extraños y repetidos. A un señor, de estrecho y tildado bigotito, se le cayó una corchea pero los niños sólo vimos un gesto inexpresivo al público y una mirada de inteligencia a sus colegas. Se alejó escondido tras los altos capirotes que los cofrades inclinaban hacia delante para confrontar los ojos con los orificios de la caperuza. Eran como los fantasmas que teníamos en los cuentos, vestidos de malva, azul, negro, rojo. Todos, colores sacros, dolorosos, aterciopelados. Cuando alguno de ellos bajaba para mirarnos en nuestra cortedad su hidrocefalia geométrica y oíamos su voz, sin ver su boca, lejana y ahogada, los niños nos replegábamos hacia atrás buscando la sonrisa cavilante de nuestros padres por descubrir quién pudiera ser aquel cofrade. Claro que muchos sólo pretendían asustar a los niños y reírse de los padres.

A nosotros nos podía haber causado risa el ver algunos congregantes descalzos pero nos causaba admiración y extrañeza.

-¿Por qué van descalzos, mamá?

-Porque han hecho un voto, hijo. Un sacrificio por algo que han pedido a Dios, hijo.

Al ver sus pies negros y blancos pisar doloridos, ateridos de frío sobre la acera y el asfalto, experimentábamos un sentimiento religioso más fuerte que al ver a Cristo clavado sobre la cruz. Cuando veíamos al Cristo románico desconchado, antiguamente polícromo, con gesto ingenuo, nos parecía un monigote en andas quebrándose todas nuestras ideas excelsas sobre un Dios cíclope lleno de rayos y expresiones. Nos conformábamos al reflexionar que Cristo no era más que Cristo que, al fin y al cabo, era hombre y los hombres a veces, sobre todo si son infinitamente buenos, parecen monigotes. Nos gustaban más los otros Cristos agonizantes con la cabeza caída exhalando el último suspiro, siempre era el último suspiro. Cristos llenos de espinas, barbas líquidas, una brecha de lanza en sus costados, los pies cerúleos, las manos supinadas hacia el Padre sufriendo un misterio más allá de todo poder, de todo conocimiento humano. Esto lo aprendimos luego, porque lo que aprendimos en el catecismo lo olvidamos al hacer nuestra primera comunión. Así que para nosotros estos cristos ciertamente sufrían pero estábamos muy acostumbrados a verlos sufrir en las iglesias. Y mi ciudad tenía multitud de iglesias con multitud de cristos sufrientes. Para nosotros tenía más misterio, más magia, el titilar de las velas por las calles oscuras y empedradas sobre la medianoche. El silencio sepulcral y juramentado en la procesión del Cristo de las Injurias. En esta procesión aprendí que el silencio era una actitud divina. Que era continencia y reflexión. Yo respetuoso, guardaba silencio en lo que pasaba la procesión. En esto éramos casi todos los niños iguales. Algunos no fueron capaces de soportar ese vértigo desconocido del silencio y provocaban a gritos y arrastrando los pies. Eran los niños marginales que habían dejado a sus padres durmiendo. Estos niños desarrapados veían pasar la procesión subidos en las verjas de las ventanas cenobiales, de las casas palacio, de las casonas más antiguas del casco viejo. Estas ventanas inferiores estaban siempre cerradas a cal y canto y sus moradores, las monjas adoratrices, hijosdalgo depauperados, amas de cura y beatonas noveneras, estaban todos subidos en los balcones de arriba con los brazos cruzados sobre las barandas. Hasta las monjas adoratrices abrían un poco sus ventanas y tras las rejas, entre los visillos, se entreveían todas aquellas mujeres extraviadas mirando a Cristo y a la gente. A la gente y a Cristo. Nuestras madres nos habían dicho que allí estaban las mujeres malas, las perdidas, las de mala vida. De todas formas las llamaban, todas eran grupo único, todas decidiendo entre Dios y el Demonio. Los curas y las monjas, más sutiles, las denominaban extraviadas. Ellos trataban de encontrarlas con la ayuda de Dios.

Las procesiones del Jueves y Viernes Santo por la tarde eran historiadas y cargadas de pasos. Toda aquella imaginería castellana remembraba los gestos soeces, divinos, simoníacos, apasionados, burlescos, angelicales, adúlteros y maternales, y apostólicos de la pasión y muerte de Cristo. Eran los días grandes, más sugerentes, con las representaciones más álgidas. La Santa Cena, el austero festín de doce apóstoles adolescentes homenajeando a un cristo también núbil, pero todos barbados, alopécicos prematuros, cuerpos de niños introducidos en almas adultas. A nadie le gustaba esta Santa Cena por eso la gente se iba al perro anecdótico que miraba expectante las manos de algún apóstol. Yo, abierto y despierto, iba aprendiendo cosas que jamás hubiera aprendido por los libros.

Ya sabía que en la Santa Cena había un perro y que un apóstol le miraba. Luego supe que Poncio Pilatos se lavó las manos en una palangana. Y que era un negrito quien se la sujetaba. Vi los elementos de tortura aplicados sobre la espalda de Cristo con saña y mofa por aviesos y aquilinos judíos. Y vi el caballo Longinos con el soldado clavando la lanza en el divino costado. El caballo era el único protagonista de este paso. Decir único protagonista excede la realidad. Era un cuadro magníficamente dispuesto, de un realismo sólo superado por la fuerza del instante. Mis ojos infantiles, los ojos de todos los niños prepúberes, sabían intuir el dramatismo y la sutileza del espacio escultórico aprovechado hasta en sus vacíos. Nosotros, niños intelectuales o, cuando menos, sensibles no podíamos sino sobrecogernos al contemplar aquella profusión de músculos rampantes. Tamizada su policromía iridiscente por el brillo especular del supremo esfuerzo. Era una perspectiva zoólatra del Gólgota que a nosotros nos entusiasmaba. A nadie le parecía posible que aquel caballo guardara el equilibrio alzado sobre los cuartos traseros con el único contrapeso de la cola flamante trepanada en volutas de extrema sensualidad y de un materialismo rayano en la herejía. Pero el insigne heresiarca no consiguió sólamente mantener en equilibrio aquella mole sino hacérselo mantener en el bis a bis solemne y parsimonioso de las marchas semanasanteras. Pero por encima de todo, de interpretaciones y personajes, para lo general, el caballo era protagonista. La fuerza y la acción de él venían. Ni siquiera el jinete romano como cerebro comandaba la cabalgadura. Una fuerza súbita por encima de él y tan fuerte que hasta la irracionalidad se convulsionaba les transía hasta el límite natural de tendones y fibras. Y nosotros, siguiendo el calambre patas traseras-cola-cuerpo-crin-cabeza-jinete-lanza-punta topábamos con un Cristo enteco, plagado de hematomas, sin vida y desposeído de todos los atributos divinos. Aquello era la cáscara ilustre iniciando una lenta y progresiva descomposición. En aquel paso, aún estando la imagen de Cristo, Cristo estaba ausente. Cristo había muerto pero el milagro de su muerte bajaba incontenible por el caballo rampante y desde la cola se extendía en finas lenguas candentes sobre nuestras cabezas. Las cabezas de todos los niños, incluidos los marginales, y de nuestros padres. Y de nuestros enemigos. Cristo era para mi la superación de los contrarios. El grupo escultórico quedaba cerrado por los dos crucificados a los extremos de Cristo y bajo El. Un triángulo perfecto, clásico y expresionista, previo al expresionismo.

Cerraban los desfiles procesionales el Santo Entierro o La Soledad arrastrando metros de manto negro, bordadas cientos de estrellas con brillantes hilo oro. Estos derroches de paciencia costurera, divinos materiales, hopalandas y mantones eran siempre admirados por nuestras madres. Para ellas el hilo oro era un sublimación del hilo tedioso que usaban para zurcir. El terciopelo sublimaba el sayal. Hasta aquí la sublimación de la obra. Luego venía la sublimación del motivo. La Virgen sublimaba el concepto de maternidad. Maternidad dolorosa y resignada. Pero madre más que Reina, y vestida como una Reina. Además, las divinas costureras de aquellos ricos artificios eran madres y madres superioras de los conventos y de los hospicios.

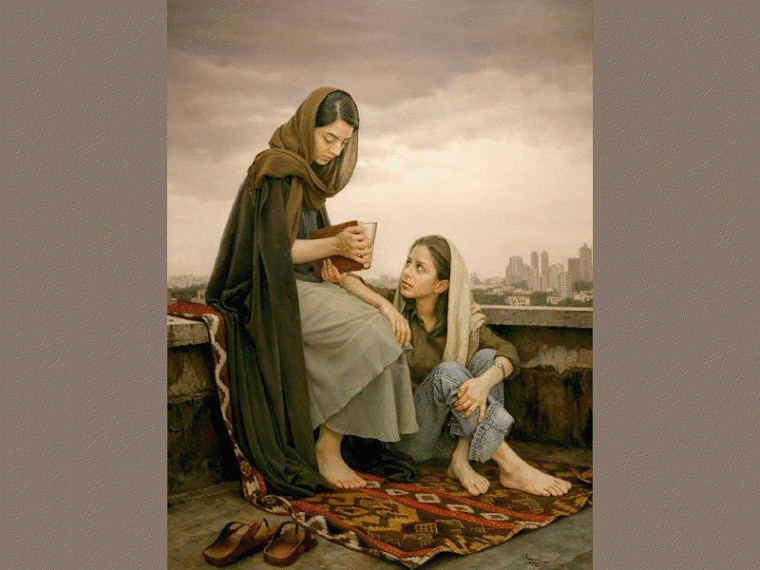

Después de tanto machismo en las procesiones y tantas dolorosas en bambalinas se llegaba al remanso sosegado y triste de la feminidad. Una feminidad que hacía su aparición cuando todo había acabado. Cuando todos los judíos se habían ido a sus casas. Cuando Cristo yacía. Cuando todos los hombres soeces y brutales se habían ido saciados de sangre. Cuando todo eso se había cumplido aparecían las dolorosas enlutadas, veladas sus caras, sus piernas, sus cuellos blancos de garzas delicadas apenas se entreveían tras los pañuelos malvas, sacrosantos, cardenalicios. Malvas dolorosos, de sacristía, de tristes paisajes interiores, pero un grado más esperanzador que el negro. Por eso el malva fue el color de todas las señoras viudas, viudas de toda la vida y queridas respetadas con una hija que normalmente casaban bien. Se quedaron para siempre en ese color intermedio, poco comprometido, que combina, luce y hace juego en las novenas y tras los jerarcas purpurados.

Todas las mujeres de mi ciudad desfilaban en La Soledad. Todas enlutadas y malvas. Faldas negras de tubo. Convencionales, tradicionales, delicadas, lánguidas, suaves, redondas, adorables chaquetas negras y grises marengos de punto. La chaqueta de lana femenina es un elemento fetichista que suscita en el hombre tenues resistencias, delicadas estructuras. Pues, nosotros, niños-mozos, veíamos pasar aquellas delicadas estructuras virginales y posvirginales asombrados por la demoníaca habilidad de saber conjuntar lo divino, el dolor y la feminidad, aparente y coquetona, en una exhibición recatada y ambigua. La mujer a través de La Dolorosa, de La Soledad. La mujer imprevisible, conciliadora. La mujer intermedia, distante. La mujer distraída, detallista. La mujer exhibicionista, recatada. La mujer desapasionada, apasionada -hasta cierto punto- La mujer delicada. La mujer en el cielo. Y en la tierra. Era una historia, histeria, repleta de mujeres aprendiendo para hacer la mujer lubrificada, sutil. La mujer seriada. Desentendida. Demasiadas cosas que superar. La mujer era un producto más elaborado que el hombre.

El Domingo de Resurrección volvían a salir los judíos de sus casas y Cristo resucitaba alando al viento su manto rojo escarlata con un cuerpo aún convaleciente pero eufóricamente vivo. Recorría media ciudad por la mañana temprano mientras su madre recorría otra media ciudad. Cuando habían recorrido la ciudad, sobre el mediodía, se encontraban en la Plaza Mayor. Entonces se oía una estridencia de truenos y disparos saliendo de los soportales, balcones oficiales y burgueses. Desde el Ayuntamiento engalanado, izadas banderas, héroes y caciques lanzaban al aire una lluvia de salvas y cartuchos que ponían en espanto a los pardales y hacían a los perros meterse en los portales, correr despavoridos o descender el entusiasmo ancestral de sus amos al ruido y al caos. La Semana Santa había terminado. Lo que empezó con gritos y palmas acabó con tiros y tracas. Era una fiesta mitad sacra mitad profana. En el hombre no puede existir nada entero. Siempre existen, como un reflejo de sí mismo, conceptos escindidos. El ser humano escindido en hombre y mujer. La religión escindida en sacra y profana.

Me fui partido en dos, cabizbajo y desolado por callejas y plazas. Sin querer saber nada de los otros niños, ni de nadie, pensando, tratando de encontrar en mí la parte amputada que me correspondía. Por primera vez mi cerebro se hallaba contusionado. Comencé a sentirme crecer y me noté crecido irremediablemente. Por los pelos pude salvar mi enjundia gracias al trapío de las niñas castellanas y encantadoras que hicieron de sus cintas-lazos-trenzas poéticos emuntorios para la mala leche que de vez en cuando me daba y otras pestilencias que secretaban glándulas inesperadas.

Esa noche, bajo el calorcillo suave de las paduanas, me masturbé lárgamente para conciliar contrarios. Mi naturaleza, angelical y demoníaca, quedaba resuelta.

TURKANA

No hay comentarios:

Publicar un comentario