El tendido de luz desciende del páramo al llano y, antes de entrar en el pueblo, pasa por cima de la nogala de la tía Bibiana. De chico, si los cables traían mucha carga, zumbaban como abejorros y, en estos casos, la tía Marcelina afirmaba que la descarga podía matar a un hombre y cuanto más a un mocoso como yo. Con la llegada de la electricidad, hubo en el pueblo sus más y sus menos, y a la Macaria, la primera vez que le dio un calambre, tuvo que asistirla don Lino, el médico de Pozal de la Culebra, de un acceso de histerismo. Más tarde el Emiliano, que sabía un poco de electricidad, se quedó de encargado de la compañía y lo primero que hizo fue fijar en los postes unas placas de hojalata con una calavera y dos huesos cruzados para avisar del peligro. Pero lo más curioso es que la tía Bibiana, desde que trazaron el tendido, no volvió a probar una nuez de su nogala porque decía que daban corriente. Y era una pena porque la nogala de la tía Bibiana era la única del pueblo y rara vez se lograban sus frutos debido al clima. Al decir de don Benjamín, que siempre salía al campo sobre su Hunter inglés seguido de su lebrel de Arabia, semicorbato, con el tarangallo en el collar si era tiempo de veda, las nueces no se lograban en mi pueblo a causa de las heladas tardías. Y era bien cierto. En mi pueblo las estaciones no tienen ninguna formalidad y la primavera y el verano y el otoño y el invierno se cruzan y entrecruzan sin la menor consideración. Y lo mismo puede arreciar el bochorno en febrero que nevar en mayo. Y si la helada viene después de San Ciriaco, cuando ya los árboles tienen yemas, entonces se ponen chamuscados y al que le coge ya no le queda sino aguardar al año que viene. Pero la tía Bibiana era tan terca que aseguraba que la flor de la nogala se chamuscaba por la corriente, pese a que cuando en el pueblo aún nos alumbrabámos con candiles ya existía la helada negra. En todo caso, durante el verano, el autillo se asentaba sobre la nogala y pasaba las noches ladrando lúgubremente a la luna. Volaba blandamene y solía posarse en las ramas más altas, y si la luna era grande sus largas orejas se dibujaban a contraluz. Algunas noches los chicos nos apostábamos bajo el árbol y cuando él llegaba le canteábamos y él entonces se despegaba de la nogala como una sombra, sin ruido, pero apenas demontaba lanzaba su "quiú, quiú", penetrante y dolorido como un lamento. Pese a todo nunca supimos en el pueblo dónde anidaba el autillo, siquiera don Benjamín afirmara que solía hacerlo en los nidos que abandonaban las tórtolas y las urracas, seguramente en el soto, o donde las chovas, en las oquedades del campanario.

Con el tendido de luz, aparecieron también en el pueblo los abejarucos. Solían llegar en primavera volando en bandos diseminados y emitiendo un gargarismo cadencioso y dulce. Con frecuencia yo me tumbaba boca arriba junto al almorrón, sólo por el placer de ver sus colores brillantes y su vuelo airoso, como de golondrina. Resistían mucho y cuando se posaban lo hacían en los alambres de la luz y entonces cesaban de cantar; pero a cambio, el color castaño de su dorso, el verde iridiscente de su cola y el amarillo chillón de la pechuga fosforecían bajo el sol con una fuerza que cegaba. Don Justo del Espíritu Santo, el cura párroco, solía decir desde el púlpito que los abejarucos eran hermosos como los Arcángeles, o que los Arcángeles eran hermosos como los abejarucos, según le viniera a pelo una cosa o la otra, lo que no quita para que el Antonio, por distraer la inercia de la veda, abatiese uno un día con la carabina de diez milímetros. Luego se lo dio a disecar a Valentín, el secretario, y se lo envió por Navidades, cuidadosamente envuelto, a la tía Marcelina, a quien, por lo visto, debía algún favor.

Viejas historias de Castilla la Vieja

Miguel Delibes ha muerto. Siento en el alma la muerte de Delibes por muchas razones, casi todas unidas al sentimiento. En rigor, quizá no sea posible separar razones y sentimientos. Delibes ha sido un hombre bueno, sensible e inteligente. Ha sido uno de los más grandes escritores españoles de todos los tiempos. El más grande escritor de Castilla, lo castellano y los castellanos. Ha sido el alma de una Castilla casi, hoy, fenecida. Con él ha muerto un poco más Castilla. Los castellanos se sienten hoy huérfanos y, en lontananza, sólo esperan el milagro de la inminente primavera.

Delibes supo interpretar, sentir, recrear y copiar y transcender la esencia de Castilla, su historia, sus campos desolados, la sementera y el barbecho, el rastrojal, el viento, las tormentas, los sotos, alcores y oteros, cárdenos y amarillos cadmio, el siena tostado de la meseta, la perdiz, la trucha, el pardal y el tordo...

Ha narrado como nadie antes jamás lo hizo la tragedia de los castellanos, la emigración que desertiza los campos y asola los pueblos, el escepticismo ancestral de sus hombres, la sumisión y la fuerza de sus mujeres, la ingenuidad y el mimetismo de sus niños, el caciquismo de sus políticos. Enfin, el abandono centenario de Castilla una tierra mágica en medio de las heladas invernales y los torrados veranos. Vislumbrada entre la baja niebla a girones y columbrada en las horas de la siesta llenando el horizonte de espejismos.

Delibes ha sabido trasladar el lenguaje de Castilla a sus novelas y textos. Un castellano que tiene tampoco que ver con el español como el catalán o el gallego. O tanto, según se mire. Una lengua castellana sublime y viva, ajustada a la tierra, a los pueblos, a sus gentes sencillas. Un castellano que ya no se habla pero que seguirá vivo muchas generaciones en el inconsciente colectivo de los que nacimos en esa maravillosa tierra, querida y vilipendiada.

Es imprescindible leer a Delibes, degustarlo y amarlo. Sus textos deberían ser modelo en las escuelas por el uso magistral que hace de la lengua, por las ideas y sensibilidades que contienen, por el inmenso amor a la naturaleza que rezuma en toda su obra.

Gracias, Miguel Delibes.

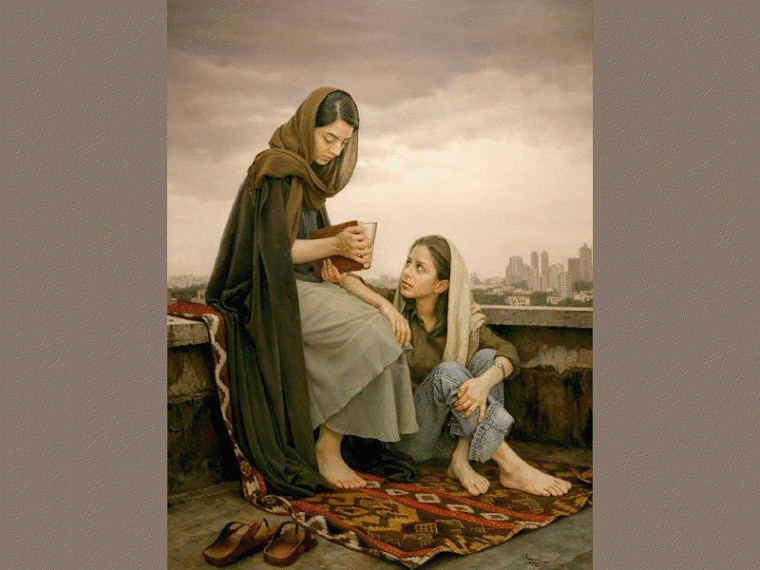

(fotografía: Turkana)

TURKANA