-Mamá, te quiero- me comentaba el otro día una amiga que le había dicho su niño de 4 añitos. Madre satisfecha y afortunada de un hijo, por otra parte, también afortunado. Este niño, Samarin, de origen siberiano, ha nacido dos veces. La primera de forma natural y una segunda vez, al año y algo, con la fortuna de una adopción que le libró de un mundo oscuro y sin perspectivas al que es bastante probable estaba avocado de no haber intermediado este azar. Los horfanatos rusos son un reflejo cortante de la tumultuosa alma de ese país. Niños abandonados por padres excedentes del mundo de la droga y la delincuencia aparcados en centros de arquitectura fría y burocracia no menos fría. Bebés desafectos, que se agarran con uñas y dientes, aun de leche, al desfile de padres futuribles con mil artimañas ideadas a la medida de su edad.

Uno siempre está tentado de poner su nota crítica en los sistemas de adopción que las legislaciones de los países receptores y donantes establecen. En este caso, España y Rusia, dos naciones que parecen competir en trabas para los procesos de adopción. Todo, eso sí, en la aparente salvaguarda de los derechos del menor y de los padres naturales. Bien estaría ese punto de mira si no se invalidara con la duración, la inseguridad, la oscuridad, la rigidez, la arbitrariedad y , -¡dioses del Olimpo!- el coste de ese largo viacrucis para los padres adoptivos.

Samarin me quiere. Con que facilidad y con cuanta frecuencia proyectamos nuestros deseos en los objetos que nuestro sentimiento elige. Y hacemos filigranas para adaptarlos a lo que nuestra conveniencia nos dicta, consciente o inconscientemente. Una madre siempre se creerá tributaria al amor de su hijo y no reparará para ello ni en edades convenientes ni en sutilezas semánticas. Es, como tantas otras, una forma interesada de ver una realidad que nos resulta hostil.

Los niños no aman a sus padres, no ven en ellos más que una fuente de satisfacción de apremios en ese mundo de perspectiva incierta que es la niñez. Desde luego que si no los aman no será por una maldad intrínseca y a poco que reparemos y, sobre todo, recordemos nuestra propia infancia, os apercibiremos que esa apatía cordial es producto de la inmaduración propia de ese momento de nuestra vida.

El amor, el cariño y la ternura son sentimientos más o menos conexos que requieren de la experiencia, de la elaboración que decanta el tiempo. El niño aún no es poseedor ni usufructuario del tiempo para amar, como no lo es de la percepción visual. En la infancia estos sentimientos futuros, nunca garantizados, son potencialidades que se irán desarrollando desde el propio yo. El amor irá cristalizando en la interacción con los otros y con el mundo. No existen el amor, el cariño y la ternura como objetos inamovibles a los que el sujeto se adhiera sino que devendrán propiedades emergentes en el transcurso del tiempo. Un tiempo físico y social por el que todos transitamos.

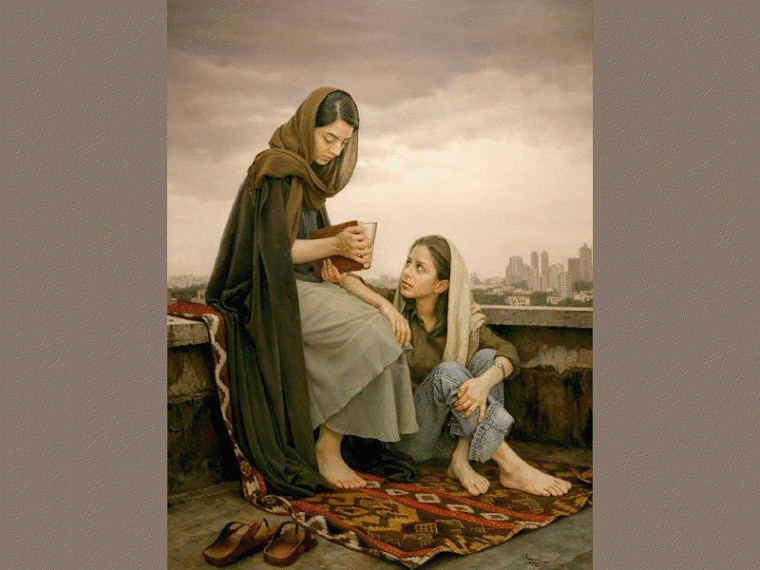

El amor, esa pasión sostenida, que engloba el cariño y la ternura es un sentimiento tan complejo como primitivo. Primitivo, que no primigenio. En todas sus variantes el amor es exultante, sea el que se da a los demás o sea el que se da y reclama en pareja. Es sutil, aunque ciego. Ha sido cantado y denostado, sufrido y anhelado. El amor no puede ser suplicado, sólo padecido. Da y no da la felicidad. Es creador y mueve las estrellas. Y está, como ellas, hecho del polvo cósmico. El amor diluye las almas deshabitadas y se convida en los palacios compartidos.

No es para menos, pues del amor surgiran esos mismos niños, esos bebés que continuarán con el gran proceso de feed-back que es la vida, la misteriosa vida. Lo deseable sería que todos los bebés naciesen del amor. Un deseo tan convencional como el pretendido amor de los hijos para sus padres. Infinidad de bebés surgen del odio, del autoodio, de la marginación e irán a parar a un mundo cerrado e injusto cuando no, niñas, sexual y terriblemente explotadas justo en la edad para comprender qué cosa es el amor.

TURKANA

No hay comentarios:

Publicar un comentario